Tras la II Guerra Mundial, en 1945, el mundo que empezaba a conocer el joven John Mayall se partía en dos. Su Inglaterra natal se alineó en el «bloque capitalista», controlado por EE.UU., enfrentado al llamado «bloque del este», dominado por la Unión Soviética.

Pero el proceso descolonizador en ese periodo, trajo un nuevo e inesperado protagonista, los pueblos y países del Tercer Mundo luchando por su independencia. Al mismo tiempo, en el corazón del imperio se desencadenaba un proceso irreversible, la lucha por los Derechos Civiles de la población negra americana. Líderes de este Movimiento como Martin Luther King identificaban ya en 1955 ambas luchas en una más profunda, «.. de alcance mundial. Contemplad cualquier lugar del mundo y veréis a los explotados levantarse contra sus explotadores. Esa es la característica más relevante de nuestra generación». Ese momento histórico, especialmente revolucionario, se enmarca entre el inicio de la Guerra de Corea, en 1950 y el final de la Guerra de Vietnam, cuando el pueblo vietnamita expulsó en 1975 de su país a los Estados Unidos, potencia hegemónica triunfante de la II Guerra Mundial. En esas dos guerras, John Mayall fue protagonista; en la primera como soldado, y en la segunda como bluesman.

El arte y la cultura.

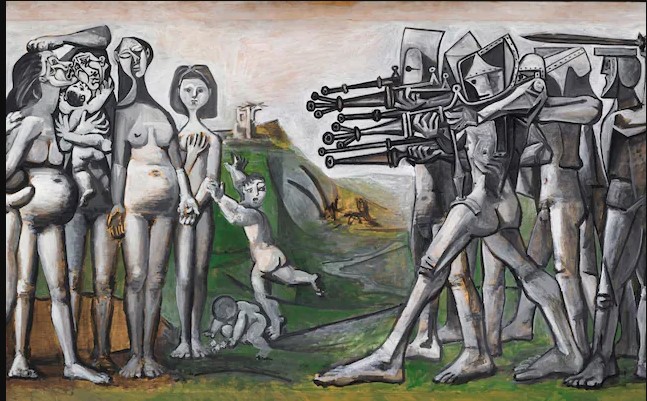

El arte y la cultura popular, en especial el Blues y el Folk, contribuyeron al terremoto social, político y militar que sacudió EE.UU y a todo el bloque Occidental en ese periodo. Destronaron las artes plásticas domesticadas por la fuerza, en esos años, y fueron una verdadera revolución artística frente al lodo academicista oficial. Desde luego, eso no lo hizo el Realismo Socialista que proponía la URSS, que al aniquilar las Vanguardias de entreguerras, tuvo nula influencia entre los artistas, y hasta provocó el rechazo de un declarado militante comunista como Picasso; que de hecho, pintaría en 1951, en un estilo expresionista, «Masacre en Corea», obra que denunciaba la brutalidad del imperialismo americano en una guerra que duró 3 años y se cobró cerca de 5 millones de víctimas civiles.

Tampoco lo hizo el Pop-Art o el Minimalismo dominante en la época, en EE.UU. Un arte vacío de compromiso político y totalmente alejado de la juventud trabajadora, especialmente negra y latina, que sufrían el reclutamiento forzoso y una discriminación económica y política asfixiante. Será la entrada abierta de EE.UU. en la guerra de Vietnam en 1964, la que provocará un punto de inflexión. Se enviaron hasta 2 millones y medio de soldados a una guerra que les era completamente ajena y de la que volvieron decenas de miles de reclutas muertos. Ante eso, una generación de artistas alejados del Stablishment, con nuevas formas de expresión como el fotomontaje, el vídeo o la performance, plasmarán en sus obras la reacción y el rechazo a la guerra. Formas provocativas, que al igual que hicieron los medios de comunicación, metieron por primera vez en las casas las imágenes de las brutalidades cometidas por su país en una guerra que dejó más de 3 millones de civiles muertos.

J.B. Lenoir. Korea Blues.

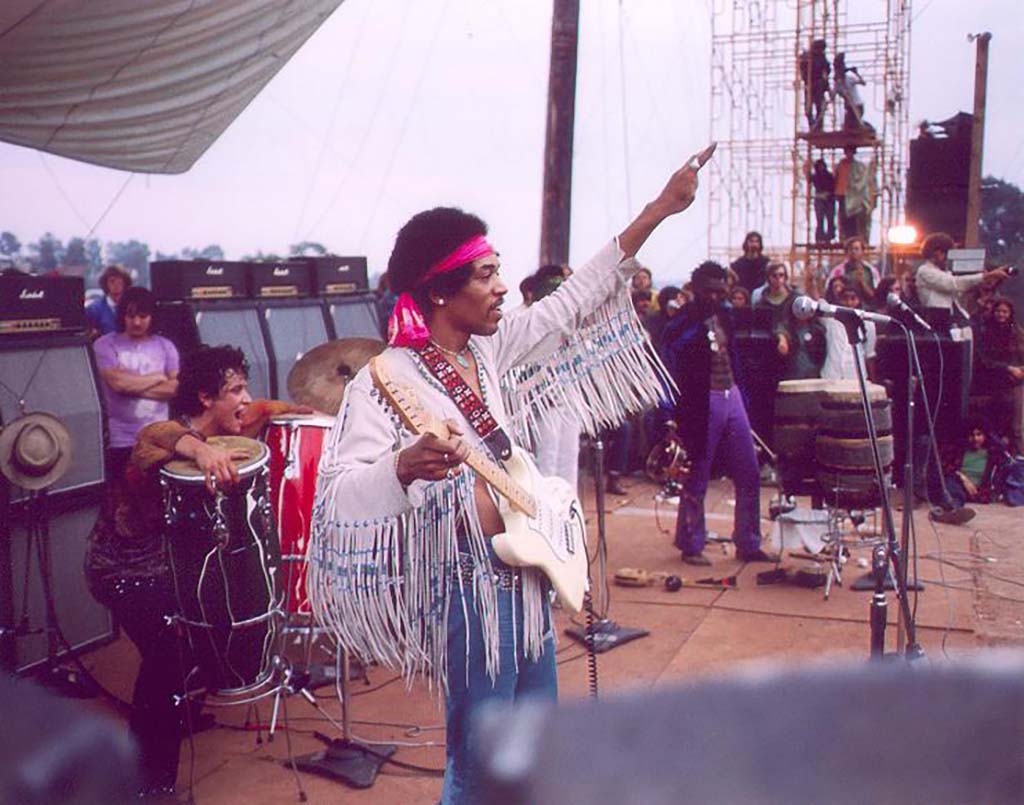

Fue la música, el arte que conectó de manera inigualable con las necesidades y esperanzas de los millones de jóvenes que eran llamados a filas. La música mantenía, y mantiene, esa estrecha, y sobre todo, inmediata relación tan característica con el mundo que le rodea, que aunque surgió, como todas las artes, en un momento histórico y en una sociedad determinada, su lenguaje universal traspasó fronteras y conectó pensamientos, sentimientos y emociones entre personas de culturas diferentes. En el Blues, confluyeron las innovaciones musicales y tecnológicas del siglo XX; por un lado era un nuevo lenguaje musical en desarrollo y por otro, la electrificación instrumental, los amplificadores y las transmisiones radiofónicas rompieron todos los aforos imaginables. Sus artistas, pudieron pese a todo, experimentar con unos recursos y una libertad desconocida hasta ese momento. Por fin, «la música como lenguaje universal de la humanidad» no era solo la definición del hispanista Henry W. Longfellow, si no que era una realidad.

Más cultura.

Elvira de la Fuente, la peruana que engaño a los nazis.

El escritor Hugo Coya reivindica el papel de esta espía latinoamericana durante la II Guerra Mundial.

Sus músicos se convirtieron en portavoces y activistas, llamando a la movilización social contra el reclutamiento forzoso y la intervención imperialista en Asia, pero también reclamando libertades y justicia social desde postulados cercanos al socialismo. Este movimiento musico-cultural no surgió de la nada, se forjó desde los años 50 entre la guerra, la represión y el Rock & Roll.

La Guerra.

El director y guionista Wim Wenders (Paris-Texas, Buena Vista Social Club) grabó en 2003 el documental ganador de un Emmy, «Soul of a man» para la serie The Blues producida por Martin Scorsese. Ahí recuperaron de manera magistral, la figura de un bluesman único, J.B. Lenoir. Si alguien puso música y voz a las luchas sociales de los 50-60 ese fue J.B. Lenoir. La falta de reconocimiento que el nombre de Lenoir merece, y que este documental pone en su sitio, tiene como origen la denuncia política explícita de sus canciones. No será el único bluesman comprometido con el Movimiento por los Derechos Civiles, por supuesto, pero sí el más claro y contundente. En los años donde más se perseguía la disidencia política, Lenoir puso voz al medio millón de jóvenes pobres y de minorías raciales que engrosaron la primera línea en la Guerra de Corea, mientras que los jóvenes de clase media alta eludían fácilmente el Servicio Militar Obligatorio.

J.B. Lenoir tocando con Willie Dixon.

Michael Ochs archives

El ejército americano llegó a estar compuesto por un 31% de soldados de Raza Negra cuando estos solo representaban el 11% de la población. J.B. Lenoir plasmó esta injusticia en los temas «Korea Blues», «I’m in Korea» o la posterior «Vietnam Blues». En todas estas canciones, además, se respiraba una crítica velada a la política exterior estadounidense. Su influencia en músicos posteriores se hace evidente. John Mayall no perdía ocasión en reconocerle. Mayall con 18 años fue reclutado junto a otros 100.000 jóvenes británicos para servir en esa guerra. Durante la gira de su 80 cumpleaños le recordaba en una entrevista en The Guardian, diciendo que»…La realidad que vivía J. B. Lenoir la reflejaba en sus canciones. Cuestiones raciales en su mayoría; pero también habló de mí, de lo que me pasó en aquellos años, porque yo estuve en la Guerra de Corea” y le consideraba su principal influencia a la hora de transmitir el Blues “…Escribir canciones que reflejan la realidad, forma parte de lo que hace el Blues. Y en eso, el bluesman J.B. Lenoir fue el más importante».

La represión.

En EE.UU. se desataba el Pánico Rojo, la «Caza de brujas» del Senador Mc Arthy que dirigió, entre 1950 y 1956, el Comité de Actividades Antiamericanas. Las acusaciones infundadas, denuncias, interrogatorios, procesos irregulares y las listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas, golpearon especialmente en el Cine, el Blues-Jazz, la novela negra y los Comics, los cuatro pilares de la Cultura Popular Norteamericana. En el Comics, se impuso el Code Authority, a semejanza del Código Hays, que para el cine se estableció en 1934. Este código aseguraba un puritano contenido moral y en los hechos censuraba qué se podía ver y qué no. En el terreno laboral, se aplicaba con total virulencia la ley anti-sindical Taft-Hartley de 1947, que estranguló la unidad y solidaridad entre los trabajadores y debilitó al extremo sus sindicatos. En el Blues se persigue también toda sospecha de propaganda comunista, incluso que empezara a identificarse la lucha por los derechos civiles de la comunidad negra con la lucha por la justicia social y el socialismo. Así, en el 54, J.B. Lenoir fue forzado a re-grabar su canción «Eisenhower Blues» y cambiarle el título y la parte de la letra que hacía referencia al presidente de los USA.

J.B. Lenoir. Archivo histórico.

Por otro lado, la música Folk que siempre se identificó con asociaciones izquierdistas, fue duramente reprimida y pasó a la clandestinidad. Solo un puñado de artistas lanzaron discos, pero fueron excluidos de los medios tradicionales. Artistas como Pete Seeger acabaron actuando en escuelas y campamentos de verano. Solo con la llegada de Bob Dylan en los años 60, encontraría un nuevo resurgir. Tras el McArthismo, la censura tomó formas menos abyectas, pero igual de despreciables. En 1965 J.B. Lenoir realiza una gira por Reino Unido y graba una serie de canciones con gran contenido político para su lanzamiento en Europa, apoyado y acompañado por el gran Willie Dixon. En ese momento álgido y tras un accidente, J.B. fallece. Esas canciones no pudieron ser publicadas en ese momento en los Estados Unidos por ser consideradas subversivas. ¡¡Tuvieron que pasar 30 años para que ese material se editara en EE.UU.!! Mayall, cuya voz de falsete recuerda al tono agudo de Lenoir, rindió homenaje al bluesman caído en el tema «I’m Gonna Fight for You, J.B.» («Yo lucharé por ti J.B.»), una promesa que como sabemos, cumplió.

Imagen de cabecera: «Masacre de Corea». Pablo Ruiz Picasso 1951

đồng hồ đếm ngược

¡Jajaja, qué título tan… *cinematográfico*! Exped después de la II Guerra Mundial, ¿eh? Suena a la descripción de un videojuego de estrategia donde tú eres el jugador que debe expedir a los sobrevivientes a construir algo que no sea un búnker. Me imagino a Stalin jugando a esto, con botones rojos para expedir tanques y botones azules para expedir desesperación. Curioso cómo todo siempre vuelve a ser una expedición, ¿no? Quizás la única cosa que *no* necesitamos expedir ahora sea la paciencia para leer descripciones tan apocalípticas pero tan ligeras. ¡Suerte en esa expedición, si es que quieres encontrar algo bueno!hẹn giờ online